日本は海に囲まれているから、塩作りは簡単だったんでしょ?

それがそうでもないんだよ!日本での塩作りは結構大変なんだ。多雨多湿なので、水分は蒸発しないから天日塩は難しいし、岩塩や塩湖もない。

場所にもよるけど、むしろ海外の方が広大な土地があって、海水を引き込んでおけば勝手に水分が蒸発して塩がとれるから簡単だったんだよ。

この記事でわかること

- 日本の塩づくりの変遷

- 現代に生きるこだわりの塩

それでは、日本の塩づくりの歴史と現代でのこだわりの塩についてみていきましょう。

目次

塩づくりがはじまる以前~奈良時代

人びとはなぜ塩づくりをはじめたのか?

日本で塩づくりがはじまったのは、縄文後期といわれています。

日本だけではなく、世界的にもいえることですが、農耕や稲作がはじまったことが関係しているのではないかという説があります。

塩は「ナトリウム」、穀物や野菜は「カリウム」が多く、人間のからだはこの2つのほどよいバランスで成り立っています。

狩猟・漁労をして暮らしていたころは、おもに獲物の内臓を食したり、魚や海藻を干したものに付着している塩から塩分を摂取していました。

しかし、農耕や稲作がはじまったことにより、穀物や野菜を多く食べるようになると、「ナトリウム」と「カリウム」のバランスが変わってしまったため、塩を求めるようになったのではないかといわれています。

土器製塩法

縄文時代後期ころ(3000~4000年前)から「製塩土器」という、熱効率が高く薄手の文様がまったくない土器が各地から出土しはじめます。

「製塩土器」は大量破棄されることが多く、付近にはせんごう炉という炉のあともみつかっています。

製塩土器は縄文後期から茨城県霞ヶ浦沿岸、宮城県松島湾、青森県下北半島・津軽半島などに出現し、

弥生時代からは出土が増え、岡山県児島地方、瀬戸内海方面(香川・徳島・大阪・兵庫・和歌山)へと伝播しました。

古墳時代に入ると、愛知県知多・渥美地方、九州、若狭、能登地方佐渡、そして全国へと広がったため「土器製塩法」の最盛期と呼ばれています。

藻塩焼き

「土器製塩法」と並行しておこなわれたのが「藻塩焼き」です。

「藻塩焼き」とは、海藻を使った製塩法です。

海が荒れた際に海岸や浜辺に大量に打ち上げられた海藻をあつめてきて乾燥させ、火をつけて燃やすと、塩や灰とともに燃え残り塩ができます。

次第にホンダワラなどの海藻を刈ってきて、すのこに広げて積み重ねたり、竹竿に吊り下げたりして、海水をかけては乾かしを繰り返したものを使うようになりました。

塩を取り出すにも、多くの水分を蒸発させなければならないから、かん水(塩分濃度の高い水)を作ってから煮詰めたんだね。そのほうが効率いいもんなぁ。

縄文の製塩土器からは、海藻に付着する小さな巻き貝が見つかることが多いので、海水を煮詰めた場合と海藻をつかっていた場合とがあると考えられています。

『万葉集』や『風土記』にも「藻塩焼き」の記述があり、「朝凪に玉藻刈りつつ 夕凪に藻塩焼きつつ」というフレーズが有名です。

朝に藻を刈り取って、それを一日中天日干しにして、夕方に焼いて塩をとるのは大変〜という内容だよ。

そんな大変な藻塩焼きにかわって、

7世紀ころからは、大型せんごう容器(鉄製の釜)に海水からとったかん水を入れ、煮詰めて塩をとる方法が瀬戸内地方に現れはじめます。

また、西日本では揚浜式の祖型が登場し、製塩方法も変化していくこととなりました。

奈良時代の堅塩(かたしお)

奈良時代には、官人の給与にも塩が支給されています。

今も伊勢神宮に神饌として奉納されている「堅塩」(かたしお)は、塩田で海水を天日蒸発させて濃縮し、塩釜で濃縮して粗塩をとり、三角錐の土器につめ焼成したものです。

奈良時代には、諸国から堅塩が貢納されており、この堅塩をひいて粉末にしたものを「白塩」や「舂塩(つくしお)」と称して、宮中や上流貴族の調理に使用されたり、市場で売られていたそうです。

平安時代~室町時代

9世紀ころからは、「入浜式塩田」と「揚浜式塩田」という「塩田」を使った製塩法が主流になりました。

「入浜式」は、干潟が発達した内海や河口などで行われ、満潮の時に海水を塩田にあげ、引き潮のときに水門を閉ざし、かん水(塩分濃度の高い水)を作る方法。

「揚浜式」は、干満差が小さい日本海側や荒れがちな外海に面した場所で行われ、人力で海水をくみ上げる方法です。

あきらかに揚浜式のほうが大変そうだね・・・

そうやってできたかん水は、せんごうといって、加熱して水分を飛ばす必要があるのですが、土釜や石釜、鉄釜などが使われるようになっていきます。

土釜は、貝殻を焼いた「貝灰」と灰や土を塩水で練ってつくるもので、石釜は釜の底に石を敷き詰め、隙間を漆喰で埋めたもの、鉄釜は例えば能登地方や伊勢地方では鋳鉄製の鉄釜が使われていました。

また九州南部や西部に特徴的なあじろ釜(竹鍋)もあり、割り竹で編んだ芯材(=あじろ)の裏表に漆喰をぬった釜も登場します。

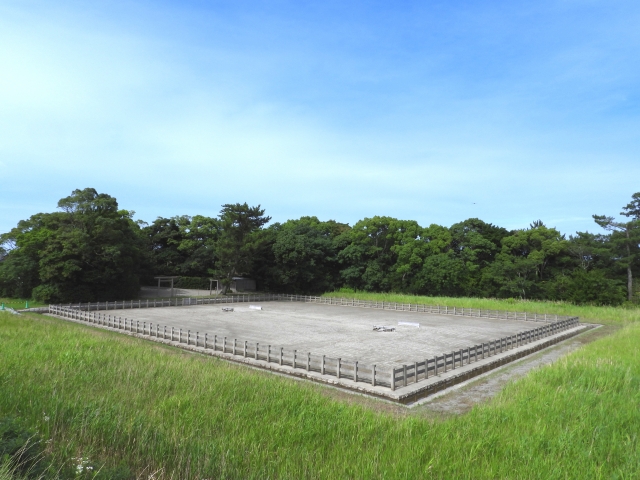

人口の浜地盤の揚浜は、能登地方や大隅地方にあり、多くは昭和30年代までに姿を消しましたが、奥能登の塩田村では、現代でも日本で唯一揚浜式塩田での手作業の塩作りが行われています。

江戸時代~明治時代

17世紀ごろからは「入浜式塩田」が、地形に恵まれた播磨の赤穂(兵庫県)などの瀬戸内沿岸で発達しました。

江戸中期の元禄のころは日本の製塩の50%、江戸末期には80~90%を瀬戸内地方がしめたといわれています。

正保2年(1645)に赤穂新浜が開発されて以降、

瀬戸内海沿岸の10カ国(長門・周防・安芸・備後・備前・播磨・伊予・阿波・讃岐)は「十州塩田」と呼ばれ、日本製塩の中心地になりました。

かん水を焚く釜も、平釜や2~3mの大型の釜が使われるようになります。

一方、塩浜に不向きな三陸では海水を直接煮詰める「海水直煮」も行われていました。

明治時代に入り、1905年に塩の専売制がはじまります。

当初は日露戦争の戦費調達を目的としたものであったそうですが、明治末年には塩の需要が増え、不足したため海外からの輸入がはじまり、外国産の塩に対して国内の製塩を守るための制度となります。

昭和時代~現代

昭和初期には「蒸気利用式塩釜」(真空式蒸発缶・真空式せんごう缶・立釜ともいう)が導入され、せんごう工程が変わりました。

第二次世界大戦に突入すると、塩の生産は激減し、輸入も困難となり、塩も割当配給制になります。

1948年(昭和23年)には「流下式塩田」(流下式枝条架併用塩田製塩)が登場します。

立体的な枝条架(高さ5~6m、幅8~10m、長さ100mほどの架台に竹の枝を取り付けた装置)とゆるい傾斜の流下盤を使った装置で、

流下盤で濃縮させた海水をポンプで最上段から枝に滴下させ、太陽熱と風を利用して濃縮します。

海水を自然に移動させるので労働力が10分の1になり、生産量は2.5~3倍になるというすごい発明です。1959年にはすべての塩田がこれに置き換わりました。

1965年(昭和40年)になると「イオン交換膜法」といって、電気を利用して海水から塩化ナトリウムを取り出す製法がうまれます。

どんどん生産効率が上がっていったんだね。

1971年(昭和46年)には「塩業近代化臨時措置法」により、伝統的な塩田を廃しすべての製塩業がこの「イオン交換膜法」に切り替えるようにとの方針が示されました。

ただ、塩化ナトリウムというサラサラで高純度の塩のみを食用にするようにという施策には、反対意見も多く、5万人の署名を集める反対運動もあったといいます。

1973年(昭和48年)専売公社の輸入した塩ににがりを加えることでより自然塩に近い形の再加工塩である「赤穂の塩」「伯方の塩」が特殊用塩として認可されることもありました。

1997年(平成9年)にはようやく自由化へとむかい、塩専売法が廃止され、塩の製造販売が自由になり、2002年からは輸入もOKとなりました。

新しい製法の塩「ぬちまーす」

沖縄うるま市にある株式会社ぬちまーすでは、新製法である「常温瞬間空中結晶製塩法」を使って、パウダーソルト「ぬちまーす」を作っています。

「ぬちまーす」は、旧専売塩よりも25%塩分が低く、21種類のビタミンが含まれているそうです。

質感は片栗粉とか粉糖のようで、塩とはわからない感じだよ。でも食べてみるとやさしい塩味といろんなうまみを感じたよ

現代に続くこだわりの塩づくり

奥能登塩田村の塩

平安時代のところでも登場しましたが、現代に残る日本唯一の揚浜式塩田・奥能登塩田村で作られている塩です。海水を運ぶところからはじまり、塩まきや20時間以上の焚く工程、不純物を取り除く工程など手間暇かけてつくられた塩です。

秋田県男鹿の塩

秋田県のちょこっと突き出たところにある男鹿半島。栄養豊富な海水から作った結晶の粗い塩。白い塩とうまみの強い藻塩があります。粗そうな見た目に反してまろやかな甘みもあり、おにぎりや料理などなんでもあいます。(オンラインショップ男鹿工房はこちら)

藻塩味もあって、筆者愛用の品です。

塩の栄養

塩の主な成分は塩化ナトリウムです。

昭和40年に登場した「イオン交換膜製塩法」で作られた精製塩は、カルシウムやマグネシウム、カリウムといったミネラルが取り除かれてしまいます。

対して天然塩や自然塩は、独特の味や風味があり、ミネラルも豊富です。

塩は私たちの体液や血液に含まれているものであり、生きていくのに欠かせないので、多すぎず少なすぎず適量をとりましょうということにはなるのですが、どうせ摂るなら、いろいろなミネラルが含まれていた方がいい気がしませんか?

おわりに

以上、日本の塩づくりの歴史と現代のこだわりの塩についてみてきました。

塩の歴史まとめ

- 平安時代ころまでは「製塩土器」で海水を煮詰めたり、「藻塩焼き」で濃縮したものを塩にしたりしていた。

- 中世以降は「塩田」がつくられ、人力の「揚浜式」よりも「入浜式」での製塩が増える。

- 江戸時代は瀬戸内地方の製塩が日本一に。

- 昭和以降は「蒸気利用式塩釜」や「流下式塩田」が取り入れられ、すべての製塩を「イオン交換膜法」に切り替えるようにとの政策に対する反対運動もあった。

- 現代では「常温瞬間空中結晶製塩法」の新しい塩や昔ながらのつくり方にこだわった塩などさまざまな特徴をもつ塩が登場し親しまれている。

塩の作り方ってシンプルで、海水をとってくる→水分飛ばして結晶を取り出すなんだね。

そうだね。だけど効率良く、質の良い塩を取り出すために、多くの人の努力によってさまざまな方法が生み出されてきたんだね。

塩の歴史や職人さんに思いをはせながら、お気に入りの塩を見つけてみてはいかがでしょうか?