ジントニックやマティーニなどカクテルベースとしても有名なお酒「ジン」。

近年「クラフトジン」という個性あふれるジンが世界的にブームになっています。

この記事でわかること

- 「ジン」の歴史

- 今話題の「クラフトジン」とは?

- 日本における「ジン」の歴史と「ジャパニーズクラフトジン」

この記事では「ジン」の歴史や「クラフトジン」について解説します。

ジンに詳しくなって、お酒タイムをもっと楽しみましょう!

目次

ジンってどんなお酒?

ジンは、大麦・ライ麦・ジャガイモなどを原料とした蒸留酒のことで、ジュニパーベリーや薬草成分を加えてつくるので、すっきりとした独特の香りがします。

ジンに必ず使われるジュニパーベリーは古くからさまざまな地域で薬として利用されてきた植物です。

また、4大スピリッツのひとつでもあり、カクテルベースとしても活躍しています。

ジンを使ったカクテルは「ジントニック」「マティーニ」「ギムレット」が有名だよね〜。

ジンの歴史

ジンはいつからあるのでしょうか?

ここではジンのはじまりから現代までをみていきましょう。

ジンはヨーロッパでつくられた薬酒

とはいったものの、ジンのはじまりは実は定かではありません。

11世紀頃にイタリアの修道士がジュニパーベリーを使ったお酒を作っていた記録があるというのが最古ではないかといわれています。

その後、医師がジュニパーベリーとブドウ酒などを混ぜ合わせた、薬としてのお酒を作ります。

このようなジンの前身となるお酒は、味や香りもよかったことから庶民に広まっていきました。

追い風になったのが、14世紀半ばヨーロッパをおそったペストの大流行です。ペストに苦しむ人びとはジュニパーベリーの薬効にすがり、広まりました。

さらに14世紀から気候が世界的に寒冷化したため、15世紀のオランダではブドウの不作が20年も続きます。

そのためブドウ酒やブランデーよりも、ライ麦や大麦などの穀物を使った蒸留酒がより作られるようになり、ジンの前身となるお酒の生産量も増えていきました。

ジンのはじまりがオランダといわれるゆえん

1660年、オランダのライデン大学医学部教授フランシスクス・シルヴィゥス博士が、植民地の熱帯病対策のために、ジュニパーベリーをアルコールに浸して蒸留した薬酒を大量に作ります。

このお酒は「ジェネヴァ」と呼ばれるようになり、普通に美味しいので一般化していきました。

この頃のジンは雑味のあるグレーン・スピリッツに砂糖を加えた甘口だったそうで、現代では「オランダ・ジン」とも呼ばれています。

ジェネヴァは現在も買うことができるよ!

どんな味がするんだろう?

それから、ジェネヴァ(オランダ・ジン)はオランダを飛び出します。

国王とともにオランダからイギリスへ渡ったジン

その頃イギリスでは、1689年に名誉革命がおこり、オランダの貴族オレンジ公ウィリアム(ウィリアム3世)がイングランド国王として迎えられました。

その際にジェネヴァ(オランダ・ジン)もオランダからイギリスに持ち込まれ、ウィリアム3世が故郷の酒でもあるジンの関税を安くし優遇したこともあり、庶民にも広まっていきます。

名前も短く「ジン」と呼ばれるようになりました。

当時、ビールは関税が高かったから、庶民はお安い方のジンを求めたんだろうね。

ジン「狂気の」時代からの汚名返上

18世紀半ばからイギリスは産業革命まっただ中となり、大都市に多くの労働者が集まり、貧困問題も拡大していきます。

そんな中、ジンの需要は高まり「ジンクレイズ」(狂気のジン時代)と呼ばれる社会不安が引き起こされました。

ジンは、原料の穀物が豊作であったことも追い風となり、粗悪なものが安く作られ、安く買えたため、ロンドンの低所得者の間にジン中毒者が増えてしまいます。

そのため「堕落の酒」「労働者や庶民の酒」「不道徳な酒」というイメージがついてしまい、「ジンクレイズ」と呼ばれたのですね。

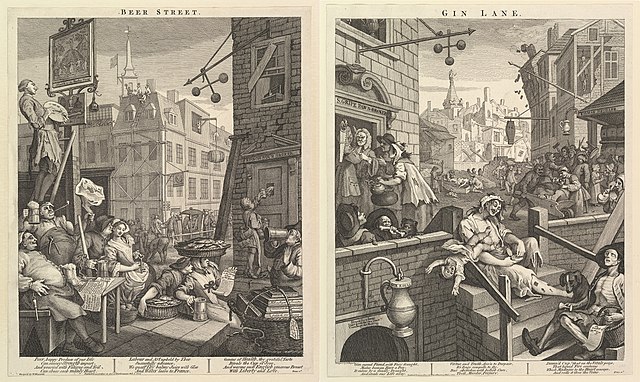

このような社会状況を表した、ウィリアム・ホガースの銅版画『ビール通りとジン横町』は、健康的なビール通りと堕落したジン横町が対比して描かれています。

こりゃひどいなぁ。

イメージが地に落ちてしまったジンですが、1830年にタンカレーの創業者チャールズ・タンカレーが高級なジン作りを目指してロンドンに蒸留所をひらきます。

19世紀半ばには機械の発明により、より雑味の少ないジンを大量生産できるようになり、今日主流の「ドライ・ジン」ができあがり「ロンドン・ドライジン」とも呼ばれるようになりました。

20世紀には上流階級にもカクテルベースとして一般的になり、アメリカでも好まれ洗練されていきます。

しかし、汚名は返上したものの、第二次世界大戦後のウォッカの世界的なブームにより再びジンの人気は下火になってしまいました。

「クラフトジン」ブームがはじまる

長らく下火だったジン業界に新たな変化がおこります。

まず1987年に「ボンベイ・サファイア」がおしゃれなボトルでジンのイメージを刷新し、さらに使用するボタニカルのレシピを公開するという、それまでになかったことをやってのけます。

さらに2008年にシップスミス蒸留所がロンドンで200年ぶりに銅製の蒸留器を稼働して話題になったことから、小規模な蒸留所による高品質かつ個性的なジンが「クラフト・ジン」と呼ばれるようになりました。

そしてなんと2018年にはイギリスでジンの市場規模が、ウィスキーの市場規模を追い抜くという事態がおこり、世界的なブームは続いています。

ジンはジュニパーベリーがはいっていれば、ほかにどんなボタニカル(薬草・香草)を加えてもOKなので、オリジナリティが出しやすいのも楽しい魅力ですね。

日本におけるジンの歴史とジャパニーズクラフトジン3選

日本で初めてジンが作られたのは、江戸時代1812年のこと。

長崎にある出島のオランダ人のために長崎奉行所の茂伝之進が、ビールやブランデーとともに作ったといわれています。

ただ、庶民が飲んだのは明治時代以降であり、明治3年(1870年)に横浜の外国人居留区にあったカルノー商会で輸入販売が行われたという記録が残っています。

そして現代では2000年代以降、「地ビール」からの「クラフトビール」のブームがきて、次第にビール以外の日本酒やウィスキーもクラフト化へと進んでいきました。

ジンにおいては、日本酒や焼酎の蔵元が参入しはじめ、ついに2016年に京都に日本初のジン専門蒸留所が誕生します。

日本初のジン専門蒸留所・京都蒸留所のクラフトジン「季の美」。

京都蒸留所のクラフトジンは、お米から作るライススピリッツに玉露、柚子、檜、山椒などの日本ならではのボタニカルを取り入れた和食にも合う逸品です。

和食にも合うだけあって、おすすめの飲み方のひとつにお湯割りがあり驚きです。

この「季の美」に加えて、

宇治のお茶をメインにした「季のTEA 京都ドライジン」や与那国島の黒糖を使った「季のTOU 京都オールドトムジン」、ハスカップを使った「スロージンタイプ ハスカップリキュール」などさまざまな種類がありますよ。

元禄元年創業の蔵元が創る日本原産にこだわったクラフトジン「赤鳥居」

肥前屋オンラインショップ

佐賀県にある日本酒のしにせ蔵元が日本酒・焼酎のみならず、クラフトジンにも挑戦。

クラフトジン「赤鳥居(オリジナル)」はジュニパーベリーのほかに、レモンピール、オレンジピール、杉の木、佐賀名産の嬉野茶が配合されています。

さらにおもしろいのは「赤鳥居(プレミアム)」で、オリジナルの材料にくわえて、わさびの葉、海苔、牡蠣の殻、山椒、シナモン、バニラビーンズが使用されています。

一体どんな香りがするんだろう?

また、この光武酒造場では、北斗の拳やデビルマンとコラボしたお酒や飲み比べセットもあるので、自分用でも贈り物でも楽しめますね。

まとめ

以上、ジンの歴史と近年人気のクラフトジンについて解説しました。

ポイント

- ジンはオランダの薬酒としてはじまり、イギリスで大流行し、世界に広まった。

- イギリスではイメージのよくない時代もあったが汚名返上。

- 近年話題の「クラフトジン」は、その土地の素材を生かすなど、個性あふれる配合が楽しい。

どれも素敵で、どんな香りや味がするのか飲んでみたくなってしまいますね。

ジンの歴史に思いを馳せながら、楽しいジンライフを!