日本人といえば、お米だけど、お米づくりは日本発祥ではないって知ってた?

え?そうなの?日本人は昔から米を食べていたイメージがあるけど、いったい何がどうなって、今わたしたちがご飯を食べられるんだろう?

この記事でわかること

- 日本人と米の3000年の歴史

- 米はどのようにして食べられていたのか?

- 日本人の米に対する価値観の変化

日本人と米との関わりについて、時代を追ってみていきましょう!

目次

縄文~弥生時代・米と出会った日本人

縄文時代の人びとは、ほとんど米は食べていませんでした。

中国長江下流域で7000年くらい前から始まったとされる稲作は、縄文時代晩期(紀元前10世紀、3000年前ころ)日本の九州北部に伝わり、ここから日本人と米の歴史がはじまります。

九州北部に伝わった稲作は、ゆっくり時間をかけて日本列島に広まっていき・・・その期間、なんと650年!

水田稲作を続けるには、集団のちからや灌漑工事の技術、適した気候など様々な条件があるので、稲作をはじめた人たちの苦労がしのばれますね。

最初の頃の農具は木製だけだったって聞いたよ!

なんでそこまでして米を作りたかったんだろう?

ほかの作物よりも収穫の効率がいいとか、単純に美味しかったからとか理由はいくつか考えられるね。

縄文晩期〜弥生時代には稲作が広まりつつあった日本でしたが、まだまだ、米は食べ物のなかのひとつという位置づけであり、狩猟採集の生活を送っている人びともたくさんいました。

縄文〜弥生時代は「炊き干し法」といって、土器のなかで米を水で煮る方法で調理されていたと考えられています。

水の量を増やすと「粥」になり、水の量を米の1.2~1.3倍にすると現代くらいのかたさのご飯になります。

古墳時代~飛鳥時代・水田稲作が大規模に

古墳時代〜飛鳥時代になると、水田稲作が大規模になっていきます。

古墳時代

古墳時代にはいると、巨大な古墳を作る技術をみてもわかるように、農具が改良され、大規模な灌漑工事などができるようになっていきました。

くわえて、米の調理の仕方が増えます。

甑が登場し、蒸すことができるようになり、「強飯(こわいい)」が作られました。

銅鐸の絵のように、脱穀方法は、臼に竪杵(たてぎね)でつくという方法でした。

臼と竪杵の脱穀法は、籾殻と米ぬかの部分もおちてしまいますが、玄米ほどの消化の悪さもなく、栄養も残っているため、栄養的に優れていたと考えられています。

飛鳥時代

飛鳥時代に入ると、朝廷は人びとに田んぼを与え、米を租税として徴収するようになります。

その租税は、もともと農民たちが神に捧げていた初穂を、その土地の有力者、さらには国家におさめるようになったというルーツがあります。

また、動物の死が稲の生長に悪影響を及ぼすという信仰が存在したことから、

天武天皇4年(675年)の「4~9月の稲作期間にウシ・ウマ・ニワトリ・イヌ・サルを殺してはならない」

といった殺生禁断令が出されることが度々ありました。

時代が下るにつれて、このような「殺生禁断」と「仏教の肉食忌避」や「神道の穢れの観念」などがあわさっていき、階層にもよりますが、日本人の肉を食べる傾向は少なくなっていきました。

肉を食べないということは、米の重要性はますます大きくなるね。

とはいえ、狩猟採集民はいたし、飢饉などの際に生き延びるためにはなんでも食べる必要があったよ。だからおもに貴族や寺院で肉を食べない傾向が強かったよ。

奈良~平安時代・米が高く盛られる

奈良時代には、諸国から奈良の都へさまざまな貢ぎ物が運ばれました。

荷物には荷札として木の板に墨で書かれた「木簡」が使われ、米の「種子札」には、品種による収穫期や生育期の違いを管理していたことが記録されています。

朝廷の役人の給料は米や塩などで支払われており、階級にもよりますが、役人や写経生には1日2升ほどの米が支給されていました。

古代の2升は現代の8合くらいだよ〜

このように支給される米は、庶民からの税によるもので、国におさめる分と地方の支配者におさめる分があったため、庶民の負担は重かったと思われます。

奈良~平安時代の米の食べ方

奈良〜平安時代は、米は蒸す、煮る、焼く、の方法で食べられていました。

米を蒸したものが「強飯」で、芯まで火が通りにくく固いので、お湯に浸けた「湯漬」や水に浸けた「水漬」にして食べられることが多かったといわれています。

そして米を煮たものが「粥」ですが、「汁粥」がやわらかいおかゆのことで、「固粥」(かたがゆ)は「姫飯(ひめいい)」とも呼ばれ、現代のご飯くらいのかたさだったそうです。

また、現代ではあまりありませんが、米を焼いた「焼き米」もあり、殻をむいて食べました。

保存食や兵士の持ち運びの食べ物は「糒(ほしいい)」と呼ばれ、いったん乾燥させたご飯を戻して食べたそうです。

平安時代の貴族の豪華な宴会を「大饗」といいます。

大饗では、あらかじめたくさんの料理が並んでいるところへ、飯と汁が運ばれました。

当時の飯は「高盛り飯」といって塔のように高く盛られご飯です。

食べる時にあまりに高いので「鼻突き飯」とも呼ばれるほどで、円く盛ったり、棒状に盛ったり、鉢開き型に盛ったりといろいろなバリエーションがありました。

食事がはじまるときに、箸とさじを飯に立てるというおもしろい作法もありました。

鎌倉~室町時代・村の生産力アップ、近世の土台に

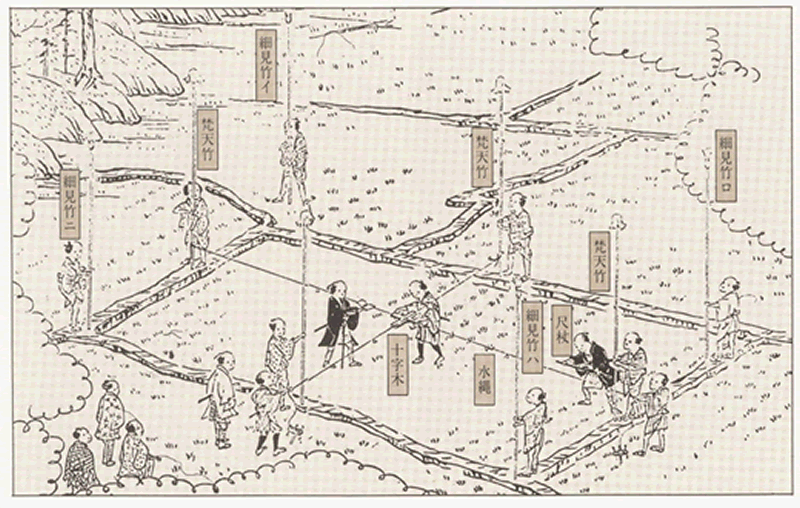

鎌倉~室町時代を通して、村の自立性が増し、さらに米の生産性があがります。

農民たちが村単位で、用水の管理をしたり、林野からの草木灰や人糞などの肥料の使用をおこない、牛馬の利用もはじまりました。

また祭祀組織としての「宮座」が運営されるようになり、農耕儀礼に関わる神事が村ごとに行われ、古代から天皇がおこなっていた「新嘗祭」の村落バージョンも行われました。

春に米の豊作を祈る儀式が、花見のはじまりだとされているよね。

そうそう。さらに夏の祭りは水の神様におさめられたり、秋祭りは豊作を感謝したりと、現代でも各地で続いているお祭りは、稲作に関わるものであることがけっこう多いんだよね。

室町時代を通して成立した自立的な村は、米を基盤とする守護大名そして戦国大名の経営の基盤にもなりました。

しかし、大都市・京都では中世後期には米の市場があり商人による売買も行われていましたが、飢饉の際には米価が高騰して大混乱がおこったのです。

室町時代には農業が発達し、庶民でも貧困で無い限り、米を常食とするようになったといわれています。

同時に米の種類も増え、鎌倉時代にインドシナあるいは中国から輸入された赤いインディカ種は、「赤米」と呼ばれ、食味は日本のジャポニカ種に及ばないものの、よく育つので重宝されたようです。

鎌倉~室町時代の米の食べ方

鎌倉〜室町時代の人々のコメの食べ方は、公家、寺社、武士、村人、山や海の民などなど・・身分や場所によってもかなり違っていました。

ここでは、室町時代の公家の日記を紹介しますね。

公家の日記に登場する、ご飯のメニューは、赤飯、強飯、干飯、蓮葉飯、餝飯(ほうはん)、湯漬、水漬、小豆粥、温糟(うんぞう)、七種粥、赤粥、増水、味噌水(みそうず)などです。

奈良~平安時代から引き続き食べられている「湯漬」や「水漬」、「糒・干飯(ほしいい)」もありました。

そのほか、聞き慣れないものをみていきましょう。

「餝飯(ほうはん)」は、豪華な飾り飯のことで、各種の山菜や野菜をのせたそう。室町時代から流行したといわれます。

「ぞうすい」と呼ばれるものもバリエーションがあって、味噌で煮込んだ「増水(ぞうすい)」が「味噌水(みそうず)」、

野菜入りの「茎増水(くきぞうすい)」もあり、山椒の「増水」は病人に与えるものだったそうです。

「水を増す」で「ぞうすい」か!なっとく。

禅寺で12月8日に作る「湯糟(うんぞう)」は、おかゆに味噌と酒粕を少しくわえたものです。

またお酒の肴には、「湯漬」、「餅」、「干飯」が多かったそうです。

行事食としては、正月15日の「三毬打(さぎちょう)」に「赤粥」、7月15日の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」には「蓮葉飯」(はすの葉っぱにのせたご飯)、9月9日の「重陽」には「赤飯」といった記述があります。

ほかにも、餅やせんべい、ちまき、おこしなども作られました。

戦国時代~江戸時代・すべての価値基準が米に

戦国時代のおわり頃、豊臣秀吉が行った「刀狩り」と「太閤検地」。

「刀狩り」によって、武器をもたない純粋な農民がうまれ、武士を城下町に集めたため、村には農民だけが残りました。

それまでは村同士の争いは、武力で自分たちで解決していたけれど、豊富秀吉の政策によって、農民は農業だけをするように位置付けられたんだよ。

また「太閤検地」にはじまる検地では、日本全国すべての田地が調査されました。

これらの秀吉の政策は江戸幕府に継承され、米を基準とした石高制社会が成立することとなります。

大名が農民から税として米を徴収し、家臣の給料も米を支給する、といったシステムになると、

大名などは大量の米を得るために、水田の開発や灌漑工事をする一方、農民には高い税率をかけるようになります。

農民は、年貢米をおさめると、自分たちの食べる分が不足し、野菜を混ぜたり、麦や雑穀を混ぜたカテ飯やサツマイモを常食したといわれます。

江戸時代は大きな飢饉が、寛永・元禄・享保・宝暦・天明・天保の時期におこっていますが、飢饉は農村ほど深刻なものでした。

米がとれなかったというよりは、米を借金返済のため流出させたり、藩ごとで米の流通をストップさせたり、米価の変動で買えないといったことが飢饉をより悲惨なものにしたのです。

いっぽうで都市に住み、現金経済に依存して生活する武士や庶民は、貧乏人でも質素な内容とはいえ、米を常食できました。

ただ、白米が定着しすぎたために、17世紀末ころの都市部では、「江戸わずらい」とも呼ばれる脚気が流行してしまいます。

すべて年貢は原則として米納でしたが、現実には貨幣によって売買がなされていたため、

貨幣でのやりとりが増えると米を基準とした社会も形骸化していき、幕府や藩は年貢として徴収した米のうち使用した残りを貨幣に変える必要が出てきました。

古代国家にはじまる米志向は、中世に社会的に浸透し、秀吉政策からはじまり江戸時代に確立した石高制で完成をみたといってもいいでしょう。

江戸時代の米の食べ方

大都市江戸に住む庶民は、白米・みそ汁・芋や野菜の煮物・漬物が定番のメニューで、豆腐や魚が時々食べられる程度でした。

中期以降は屋台も発展していき、最初は上方の押し寿司しかなかったものが、後期になると「にぎり寿司」が登場します。

江戸のファーストフードとして登場したにぎりずしは、酢で味付けしたご飯に、卵、車海老、白魚、まぐろ、こはだ、あなごなどがのせられていました。

現代では、すしといえば「まぐろ」というほどの存在ですが、まぐろは江戸時代では天保2年(1831年)に穫れすぎたことがきっかけで、メジャーになったそうです。

のりまきや卵焼きで包んだ茶巾ずしもあったんだって〜

次に、江戸の料理本である、都市民むけに書かれた『名飯部類』と農民むけに書かれた『万家至宝都鄙安逸伝』の2冊をみていきます。

都市民向けの『名飯部類』では、出汁とかやく(飯に混ぜる材料)を工夫し、焼き鳥飯、黒豆飯、うなぎ飯、雪花菜飯(おから)、胡椒飯などや、雑炊、粥、すしなどが紹介されており、バリエーションを楽しむ内容となっています。

いっぽう、農民むけの『万家至宝都鄙安逸伝』では、

コメの節約を目的に、混ぜ飯、粥、団子、団子汁の作り方や、麦飯の炊き方、夏のご飯に腐らない炊き方、アワのご飯の炊き方など実用的な内容で、農民救済に重きをおいています。

都市と農村の格差を感じるなぁ〜

明治時代・技術革新と農地拡大

明治時代に入り開国した日本には、外国の文化がはいってきます。

ライスカレーやハヤシライスなども登場したほか、外国人農学者が来日し、稲作も近代化へとむかっていき

ます。

稲作の近代化として、肥料も干鰯から鰊魚肥や大豆糟へ、明治末年になると過リン酸石灰や硫酸アンモニアなどの化学肥料も用いられるようになり、効率化がすすみました。

北海道での米作り

寒冷で稲作や農業には不向きな土地である北海道では、狩猟・漁労・採集、小規模農耕によってアイヌ民族独自の文化が形成されていました。

招かれたアメリカ人のウィリアム=クラークは、寒冷な北海道では、稲作ではなく畑作と牧畜を中心とした西洋的農業を展開するようにすすめました。

少年よ、大志を抱け!の人だね。

しかし、本州などからきた開拓農民たちは自分たちで米を作りたかったので、

明治6年(1873)から、耐寒性の強い稲の研究がはじまり、明治30年代には全道的に稲作が行われるようになります。

沖縄での米作り

いっぽう沖縄は、琉球王国があり、当時は中国と日本、両方の影響下にありました。

稲作に必要な水利もよくないために、水田は畑地の39%ほどで、むしろ換金作物のサトウキビが重視され、国王や貴族が米、庶民は甘薯(さつまいも)を食べていたといいます。

政府は沖縄にも水田を開発し、明治16年→44年をみると、水田の面積が1.89倍、生産量が2.6倍へと増加しています。

北海道と沖縄も日本政府が進出することによって、コメ作りがはじまったのです。

はじめての給食

明治時代になると、徴兵令によってあつめられた軍隊へ、日本初の給食がはじまります。

陸軍は、毎日1人あたりコメ6合が与えられていました。

すごい量・・。だけど、白米をお腹いっぱい食べられるから、軍人さんになった人もいたかもしれないね。

ただ、この白米の比率の多すぎる給食のため、脚気が蔓延し、陸軍の5分の1~3分の1が死亡してしまいます。

海軍の軍医である高木兼寛が脚気の原因が白米だけの食事によるビタミンB1不足であることをつきとめ、飯ごう炊飯が合っていた陸軍は、米に麦を加えることで解決にむかいました。

海軍は西洋式のパン焼き機が備えやすかったので(未精製の)パン食だったから、脚気が少なかったんだってさ

給食ときいて問題になるのは、残飯の問題です。

明治時代には残飯屋という商売があり、士官学校、病院、工場などの給食で出た大量の残飯を貧しい人びとに販売していました。

大正の米騒動

大正3年(1914)、第一次世界大戦がおこると、戦地ではない日本では、輸出が激増して好景気となり、工業生産額が農業生産額を上回りました。

経済発展もすすみ資本家の所得は増大、そのため物価が上がり、民衆は物が買えなくなっていきます。

米の価格も高騰したため、値上がりを期待した富裕層の買い占めや売り惜しみがおこり・・・

そしてシベリア出兵のための軍隊用の米を政府が大量に買い占めたことで、米価の高騰に拍車がかかり、全国で暴動がおこりました。

全国で米騒動がおこるということは、全国民に深く米が根付いていたことのあらわれでもありますね。

当時の成人男子の日雇い賃金が92銭で、大阪市では米1升が50銭だったというから、相当なものだね。

米の供給問題と恐慌

明治27年(1894)の日清戦争にはいるころから、人口の増加と米食普及のため、米不足が慢性化します。

とくに大正期に入ると需要が急増したため、日本政府は不足分は朝鮮、台湾といった植民地を開発することで補おうとしました。

植民地での稲作もうまくいったものの、日本には日本米と朝鮮米と台湾米が並ぶこととなり、安価な外国米の人気も高かったため、日本米の精米業者が不買運動をおこすなど、3者は深い対立関係になってしまいました。

国民の需要に応えようとしたのに残念だね・・

大正10年(1921)には、国内米の価格低下の問題に対処するため、「米穀法」が定められました。

しかし、大正12年の関東大震災や第一次世界大戦後の恐慌、世界恐慌、昭和恐慌などにより、失業者や欠食児童が増えます。

昭和5年は大豊作にもかかわらず、供給過剰で米価が下落したのに加え、翌年は凶作で農家の経営が破綻し、東北では身売りなどまでなされる事態となってしまいました。

昭和8年には、生産高では世界第3位、単位収量では世界第1位となりますが、米は供給過剰でした。

〈太平洋戦争から戦後〉翻弄される米

太平洋戦争へと突入していく段階で、日本の米事情は大きく変化していきます。

戦争による徴兵により、農家は人手不足となり、化学肥料も軍用に使われ、昭和14年の西日本や朝鮮での干ばつにより、米の生産が難しくなりつつありました。

そこで国家は「食糧管理法」によって、直接食料を管理するようになります。

農民、地主から自家保有米を除いて主要食料を政府に出させ、買い入れた食料を指定業者などに売る、配給統制がはじまります。

配給は、大人一日2合3勺(330g)であり、はじめは7分づき、次第に5分づき、2分づきへ・・となっていったそうです。

人びとは米以外にイモなどをまぜたスイトン、雑炊などの代用食で生き延びましたが、魚介類や野菜、果物なども配給制になっていき、栄養状態は悪化の一途をたどりました。

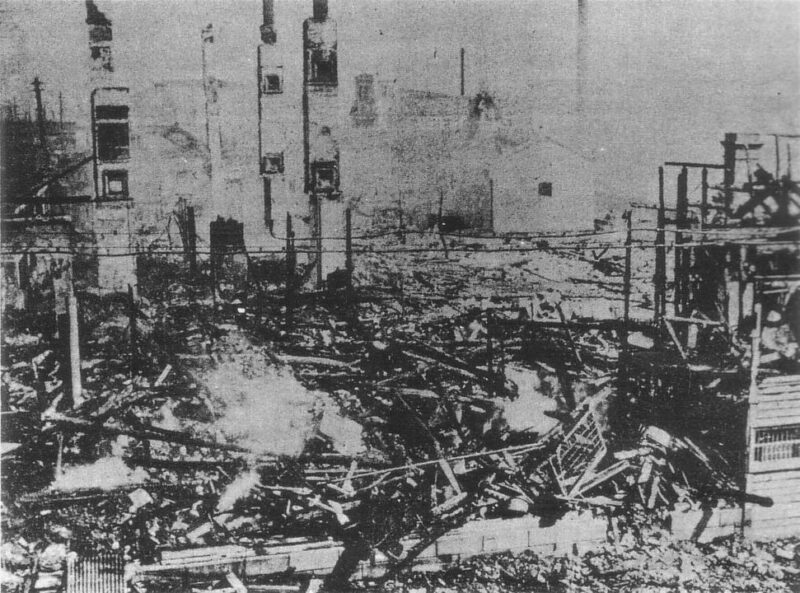

さらに戦後は、軍人・民間人の引揚者が増大し、空襲によって生活・生産現場が破壊されているうえに、昭和20年代は凶作だったことも重なって食料不足は深刻化します。

昭和21年(1946年)には「食糧緊急措置令」といって、生産者が供出に応じない場合は強権発動できる法律まで出て、ヤミ米は400万石全国に流れたといわれています。

その後、GHQによる「農地改革」で米の増産が進み、さらに昭和25年(1950年)の朝鮮戦争による特需で、食料需給は安定します。

昭和26年(1951年)には、経済水準が戦前レベルまでに回復し、食糧不足も解消へ向かいました。

さらに昭和30年の大豊作もあり、米の生産量は1240万トンとなって戦前の水準に回復しました。

ここにきてようやく日本人が腹一杯、米だけの飯を食べることが出来るようになったのです。

米に対する価値観の変化

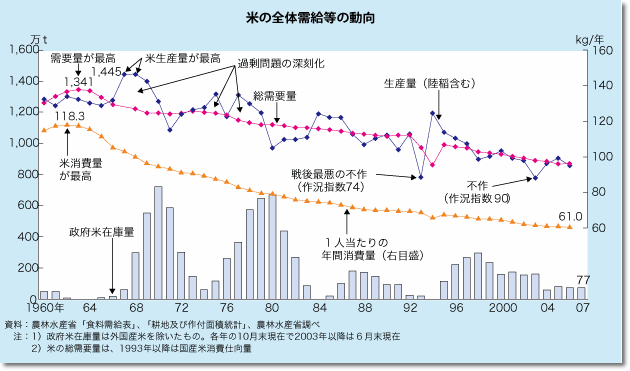

昭和30年(1955年)~昭和48年(1973年)までの高度経済成長期においても、米の生産量は増加し続けます。

米を腹いっぱい食べたいという古代からの願いが叶った日本人でしたが、社会の変化とともに、米への価値観の変化も急激におこっていきます。

昭和30年(1955年)になると、「電気釜」、さらには「ガス自動炊飯器」が発売され、燃料も薪や炭からプロパンガスへと変化し、かまどに火をおこして米を炊く人びとは減っていきました。

昭和37年(1962年)には、米消費量は一日一人当たり324グラムという、戦後最高を記録し、それ以後減少へと進んでいきます。

それは、食文化の変化も要因にありました。

スーパーマーケットの浸透や低温輸送・コールドチェーン化、冷蔵庫の普及により、新鮮な野菜、肉、魚、ハムソーセージ、乳製品などが日常的に家庭で食べられるようになりました。

1960年代には大きな所得格差がなくなり、生きるための食事から楽しみの為の食事へと変わっていきました。

豊かな時代へとなっていく一方で、食事に占めるおかずの量が増えたため、食べるご飯の量が減っていったのです。

昭和42年(1967年)の大豊作では、史上最高の1445万トンを記録します。

しかしこの年がターニングポイントとなり、米の消費量を生産量が上回り、米が余り始めました。

さらに昭和46年(1971年)からの減反政策や、日本列島改造論による道路の整備や工業の地域分散によって、水田は破壊され、都市の過密化と農村の過疎化がすすみます。

米の消費量の減少は、食文化の変容や白米は肥満を招くといった偏見そして、日本の農業の近代化をはかった政策も関わっていました。

兼業農家や離農者が増え、水田も住宅になるなどし減少に拍車がかかります。

古代からずっと求めてきたはずの米なのに、だんだん食べられなくなっていく。

そして一生懸命開墾してきた水田がなくなっていくのって、なんだか切ないね。

戦前まで、ひとり1石(150kg)だった米の消費量は、昭和63年には71kgにまで減ったそうだよ。

平成の米騒動

以後も、農産物の輸入規制緩和や世界貿易機関(WTO)発足による、安い外国米の流通などに悩まされてきましたが、ここでとある事件がおこります。

平成5年(1993年)の「平成米騒動」と呼ばれる事件です。

平成5年は異例の長雨と冷夏により、特に東北地方での収穫量が格段に下がってしまいました。

国の備蓄米をもってしても供給不足に陥り、中国やアメリカ、タイから政府はあわてて米を輸入したのです。

インディカ米であるタイ米は、エスニック料理などでは一定の人気を呼んだものの、その食味に慣れていない日本人には不評で、衛生問題もあいまって、人びとは日本の米を強く求めました。

日本の米はジャポニカ米というんだけど、タイ米はインディカ米という種類なので、パサパサして日本的な食べ方には向いていなかったんだね。

たくさん分けてもらったのに、なんだか申し訳ないなぁ。

翌年は沖縄の早く穫れる米を皮切りに、豊作となり、平成の米騒動は収束しました。

近年では、さまざまな銘柄の米が開発され、ブランド化もおこっています。

日本人と米の歴史まとめ

日本人と米の3000年にわたる関わりをみてきました。

以上をまとめると

日本人と米の歴史まとめ

- 縄文時代の終わり頃に日本にやってきた米は弥生時代をかけて本州にひろがっていった。

- 飛鳥時代以降、国家を整えていく過程で、租税として注目されたのが、米だった。

- 中世になると、農村が自立的に米などの生産力をアップさせた。

- 豊臣秀吉の政策からさらに、米を価値基準とする社会が作られ、江戸時代がくる。

- 江戸時代の都市民は白米を常食したが、農村は混ぜ飯だったりと供給の格差があった。

- 明治時代には北海道・沖縄・植民地でも稲作が推進され、供給過剰になった。

- 第二次世界大戦前後は、食糧難で米も配給制に。

- 戦後は生産量も過去最高になるも、高度経済成長期以降、消費量や水田は減っている。

米と日本人の関わりはあまりに深くて多面的であるため、ごく一部のエッセンスしかお伝えできませんでした。

海外から日本にやってきて、数ある食材の一部といった認識であった時代から、日本の気候や為政者の後押し、宗教的観念、そして人々のたゆまぬ努力によって、日本人に欠かせない食べ物になっていったことがわかると思います。

そんなお米も高度経済成長期以降、再び食べ物のなかのひとつに格下げしたかのようにも思われますが、平成の米騒動をみてもわかるように、お米が食べられなくなったら・・日本人はどうするのか?

やっぱり嫌なんじゃないかな?なんて思います。あくまでわたしの考えですが。