遮光器インコさーん、ワインについて教えてよ!

ワインに詳しい大人になりたくてさ。

大人って・・・縄文ポシェットさん5800歳だよね?

あ、でもワインは縄文ポシェットさんよりも歴史が深いんだよ〜!

縄文ポシェットさんよりも大昔からあるらしいワイン。一体いつからあるのでしょうか?

さっそく、ワインの歴史についてみてみましょう!

ワインってなに?

ワインは、簡単にいうと、生のブドウ果汁を発酵させた飲み物です。

ブドウの果実を圧搾すると、皮に付いている野生の酵母が糖を食べてアルコールに変えるので、お酒になるのです。

じつは、ワイン用ブドウは、南極大陸以外すべての大陸で栽培されています。

全世界で育つってすごいね!

ブドウ属には、いくつかの種類がありますが、そのなかでもヨーロッパ、アジア、近東に自生していた「ヴィティス・ヴィニフェラ種」が、あらゆる場所に適応できる生命力とワインに適した成分をもっていました。

ワインの歴史

全世界で栽培されているワイン。ワインのはじまりから現在までの歴史を見ていきましょう!

ワインのはじまり

ワインのはじまりについては諸説ありますが、一説によると、紀元前6000年(8000年前)新石器時代のコーカサス地方だと考えられています。

コーカサス地方というのは、カスピ海と黒海にはさまれた、ロシア、トルコ、イランに囲まれた国々のこと。現在のジョージア、アルメニア、アゼルバイジャンだよ。

狩猟採集をして暮らしてした人々は、自生していたブドウを摘んで食べていましたが、次第に集めて持ち帰るようになります。

あるとき残ったものが発酵して、いい香りのする液体になっていたので、ためしに飲んでみると「うまい!あれ、いい気分になってきたぞ~」となったのが、ワインとの出会いだったのでしょう。

「もっと欲しい、つくろう!」となっていく姿が想像できます。

酔っ払って夢をみさせてくれるワインは神秘的な飲み物とされただろうね。

ワインの発見があってから、ワイン生産が飛躍したのは、ブドウの栽培化と容器の発達が関係しています。

栽培化をすることで、自生していた野生のブドウを収穫するよりも、ある程度収穫を調整できるようになりました。

また、大型の容器にブドウ果汁をいれて発酵させ、出来上がったら小型の壺にいれることで、地中や洞窟で保存できるようになります。

保存ができるようになると、つくってすぐ飲む必要がなくなるため、共同体の行事や儀式などの特別な時に飲まれるようになりました。

ワインがはじまった地域での進化

ここからは、ワイン生産がはじまった地域それぞれでのワインの進化をみていきましょう。

中東・小アジア・コーカサス

ジョージアの遺跡から下ること約3000年。

イラン南西部の紀元前5400~5000年ころ(新石器時代)の遺跡から、ワインがつくられていた痕跡がみつかり、イラン北部でも紀元前5000年頃の土の壺にワインの成分が付着しているのが発見されました。

またジョージア南部の墳墓では、紀元前3000年の銀メッキが施された、来世にワインを運ぶための容器が副葬されていますし、

ウル(イラク)の女王のお墓からも黄金のワインカップやゴブレットがみつかっています。

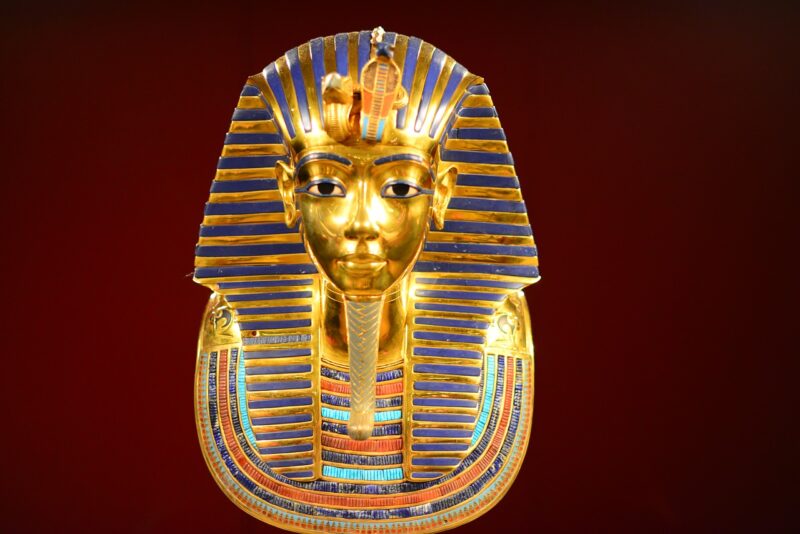

エジプト

有名なエジプトでは、ツタンカーメンの副葬品から、ワインのアンフォラ26個がみつかっており、ラベルにはワインの作り手の名前と産地や生産年が記されていました。

アンフォラとは、陶器の一種で、ふたつの持ち手と長い首を持っているよ。

おもにオリーブオイルやワインなどの液体、穀物、魚などの必需品を運ぶのに使われていたんだ。

古代エジプトでは、2本の棒に袋を吊して、ブドウ果汁を搾ったあとの果肉や果皮を入れて、さらにひねり、残った果汁を搾り出して、下においた壺でキャッチ!という方法がおこなわれていました。

発酵が終わった壺は粘土で封をしていたそうです。

王の墓からの副葬品をみても、「ワインは手間と時間をかけた贅沢品であり、王たちが来世へもっていくのにふさわしい飲み物だ」と考えられていたことがわかります。

ワインのひろがり

このように、コーカサス、中東、小アジア、エジプトで生産が進められたワインですが、世界へはどのように広まったのでしょうか?

ワインの広がりの旅を見ていきましょう。

各地にワインを伝えた、フェニキア人

ワインを広めた人たちの代表格がフェニキア人です。

フェニキア人とは、現在のレバノンを拠点としていた貿易業者で、ブドウを船にのせて運び、北アフリカ、イタリア、イベリア半島(現スペイン・ポルトガル)まで届けました。

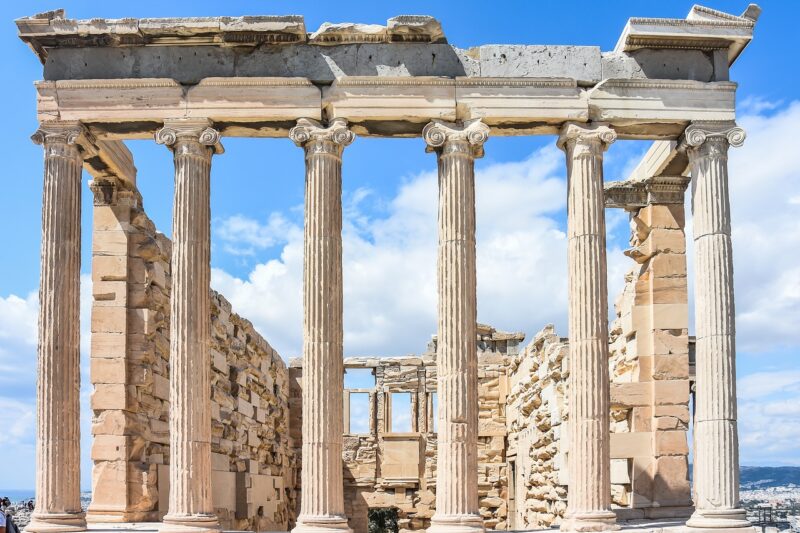

ワインにいろいろ混ぜて飲んだ、古代ギリシャ人

古代ギリシャ人は、ワインに何かを混ぜて飲むのが普通でした。水や海水で割ったり、香料やスパイス、ハーブ、ハチミツなどを足していたそうです。

また医学の父と呼ばれるヒポクラテスは、ワインが万病に効く薬だととらえました。

いろいろなスパイスを入れたりしたら、たしかに効き目ありそうだよね。ワインが単なる飲み物ではなかったってことだね。

しかしこのかなりあと、ギリシャのワインづくりは、1543年に東ローマ帝国のコンスタンティノープルが陥落して、オスマン帝国に支配されると断絶してしまいました。

(現在ではギリシャワインは復活しています。)

ワインを広めたローマ帝国

エトルリア人とローマ人

紀元前900年ころからイタリア中央部のあたりに、農業がめっちゃとくいな人たちがいました。

エトルリア人と呼ばれる人たちです。

エトルリア人は、ほかの農作物と一緒にブドウを栽培していました。ブドウのつるを他の木に絡ませたりという方法は、おそらく世界初だったといわれています。

ワインの生産技術力も高く、地元で消費するほか交易も行っていました。

エトルリア人は、金属加工の技術を持っていた。技術力に加えて、農業生産力も高くて、土地も豊か。ローマ人も魅力を感じただろうね。

紀元前3世紀頃にはローマに征服されてしまいますが、征服後もローマ人はエトルリアのワイン造りを継承し、紀元前2世紀にはブドウの栽培はローマの重要な産業になりました。

イタリアでは現在でもエトルリア時代の貯蔵庫が使われているところがあるよ。

ローマ人はどの畑にどのブドウを植えるかを定めていました。

ヨーロッパのブドウ栽培をいまも特徴付ける「テロワール」という概念をつくったのはローマ人だったといわれています。

テロワールというのは、簡単にいうとワインの味を決める、土地の個性のこと。

土地というのはとても大事なものなのですね。

ローマのワインバーと勢力拡大

ローマの中心地では、庶民もワインを飲み、ワインバーもありました。

ローマ人は昼食に1杯のワインと、フォカッチャを食べ、ワインはホットで飲むこともあったといわれています。

富裕層には高い値段の上級品が、庶民には薄い安価なワインが飲まれました。

そしてローマ帝国が、西に領土を拡大していくと、兵士の喉の渇きをいやすために、属州でもワインの生産がはじまります。

属州とは、ローマ帝国が征服していって、あとから支配下に入った、ローマ本国以外の地域ことだよ。

ローマ人は、ワインの容器はアンフォラを使っていましたが、3世紀にガリア(現フランス・ベルギー・スイスとドイツ・オランダの一部)から木の樽がもたらされると、木の樽を使うようになりました。

樽の方が安価で頑丈で、輸送もラク。しかも微細な穴があるので、長い年月をかけてワインがまろやかになり、オークの樽の風味がつくのでなおさらよいのです。

またガラス瓶をつくる技術も開発し、テーブルのグラスにそそぐのに重宝されましたが、一般的には陶器が使われていました。

中世ヨーロッパとワインとキリスト教

キリスト教には、ワインとは切っても切り離せない儀式があります。

「聖体の秘跡(聖体拝礼)」といって、パンをイエスのからだとして食べ、ワインをイエスの血として飲む儀式です。

この毎日の儀式にはワインが必要であるため、ワインの生産が奨励されていました。

また、きれいな水が毎日飲めるとは限らない世の中だったので、ワインは日常必需品でもありました。

中世の始まり頃には、大修道院が広大なブドウ畑をもつようになります。

修道院は、最良のワインをつくることが神の栄光を称える方法のひとつと考えられており、太い角材の圧搾機や大樽がある貯蔵室があり、世界の最先端の場所でした。

大航海時代以後、世界中にひろまったワイン

大航海時代とは、15世紀~17世紀半ばころまでの、ヨーロッパ人による、アメリカ、アジア、アフリカなどへの大規模な航海がおこなわれた時代のことをいいます。

この時期は、世界各地にヨーロッパ人が到着することによって、さまざまな植物や動物、食べ物、文化などが交流するようになりました。

大航海時代以後のヨーロッパ

スペインでは、「ティナハ」という巨大な土器で発酵がされていました。

ポルトガルでは、ドロウ川渓谷の指定された地域での「ポートワイン」や、ポルトガル領でアフリカ大西洋岸沖のマデイラ島でつくられた「マデイラ・ワイン」が人気でした。

マデイラ島には、大航海時代にたくさんの船が寄港し、船乗りがワインをたくさん買い込んでいました。ワインは、船底に積んで船を安定させる、飲む、売るといった用途があったからです。

しかーし、赤道を通ると、酸化したり酢になったりしてしまいます。痛んだワインは、飲めたものではなかったでしょう。

そこで、劣化の早さを遅くするために、サトウキビの糖を原料とする強い蒸留酒を混ぜてアルコール度数を高めるなどしました。

これが、シェリーやブランデーにつながっています。

ポルトガルは天然コルクの産出国。コルクの発明はワインに革命をおこしたといっても過言ではないんだ。

イタリアではルネサンス期には、貴族や銀行家、商人や貿易業者などの富裕層が上等なワインを飲み、庶民は安いワインを飲んでいました。庶民にとってはワインとオリーブ油とパンが日常食の基本だったのです。

ドイツでは、やはり修道院がワインの生産の中核を担っており、ベネディクト派修道院がおもでした。

しかし、17世紀初頭の30年戦争~第二次世界大戦まで、何百年にもわたって戦争による被害をうけてきた国でもあるので、ブドウ畑も壊されることがあったでしょう。

ワイン史における大事件!大食い虫フィロキセラの悲劇

1920年代、ヨーロッパ全土に衝撃がはしります。

大食いアブラムシ「フィロキセラ」の出現です。

フィロキセラは、フランスをむさぼり、ヨーロッパ全土に被害をあたえました。

ヨーロッパにはフィロキセラはもともといないので、耐性がありませんでした。フィロキセラがアメリカからきたのなら、アメリカの種であれば耐性があるだろうと、ラブルスカ種などに接ぎ木したヴィニフェラ種を植えて、ヨーロッパのワインは復活していきました。

ヨーロッパから世界へひろがるワイン

ヨーロッパ人の日常生活深く浸透しているワイン。新天地でも、人々はワインを求めたのです。

新天地でも日常に欠かせない食べ物を作ろうとするのが人間の性なのかな?

明治の日本で、お米を北海道でも作ろうとした人々にも似てるね。

北アメリカ

アメリカ大陸へは、コンキスタドール(征服者)たちが、ワインづくりを持ち込みました。

アステカ帝国を滅ぼしたコルテスは、現メキシコのすべての地主に、ブドウ畑をひらくように命じます。こうしてアルゼンチン、メキシコ、チリ、ウルグアイへワインが伝えられました。

北米では、大航海時代より前から土着種のブドウがありましたが、ヨーロッパ人が持ち込んだヴィニフェラ種はなかなか根付きませんでした。北米は、冬は寒く、夏は暑く、おまけにフィロキセラがいたのです。

カリフォルニアワインで有名なカリフォルニアは、18世紀にフランシスコ会の宣教師たちがブドウ畑をひらいたことからワインづくりがはじまりました。

アメリカ合衆国では、1920~1933年の間「禁酒法」という逆風もありましたが、戦後には盛り返し、カリフォルニアのほかに、オンタリオ州が世界最高級のアイスワインの産地としても有名になります。

キリスト教の宣教師の間にも派閥があって、フランシスコ・ザビエルで有名なイエズス会のほかに、フランシスコ会、ドミニコ会、アウグスティヌス会などいろいろあったんだよ〜。

中央アメリカや南アメリカ

中央アメリカや南アメリカへ、コンキスタドールの次に来たのは宣教師でした。

宣教師たちは、聖体拝礼の儀式のために何がなんでもワインが必要だったので、余計にモチベーションが高かったんだね。

ペルーには17世紀、アルゼンチンには1557年にイエズス会の宣教師たちが伝えました。

チリでは16世紀中頃からコンキスタドール、植民者、宣教師たちがワインづくりを進めていました。

フランスでフィロキセラの被害に遭ったワイン醸造家たちがやって来たことなどが追い風となり、19~20世紀にわたり成長したといわれています。

アルゼンチンにおいても、1820年のスペインからの独立後、ヨーロッパ人たちが各地から訪れ、ワインの技術や知識が進化しました。

オセアニア(オーストラリア・ニュージーランド)

オーストラリアには、もともと土着のブドウはありませんでしたが、1782年にブドウの挿し木がニューサウスウェールズに植えられてワインづくりがはじまりました。

ヨーロッパ移民たちがブドウの木とワインの伝統や文化を運び、ヴィニフェラ種はうまく根付いたこともあり、19世紀末には、数々の賞を受賞するまでに成長したのです。

お隣のニュージーランドでワインづくりがはじまったのは最近で、19世紀初頭に宣教師たちが伝えたといわれています。

おもにイギリスから渡ってきた入植者はビール党だったので、ワインがあまり根付かなかったのだとか。

アフリカ

南アフリカでは、ケープ半島に17世紀中頃にブドウ畑がひらかれ、ヨーロッパからきたヴィニフェラ種が栽培されました。

20世紀初頭には供給過剰になり、ブランデーの原料となるワインやデザートワインの製造を増やして調節することになります。

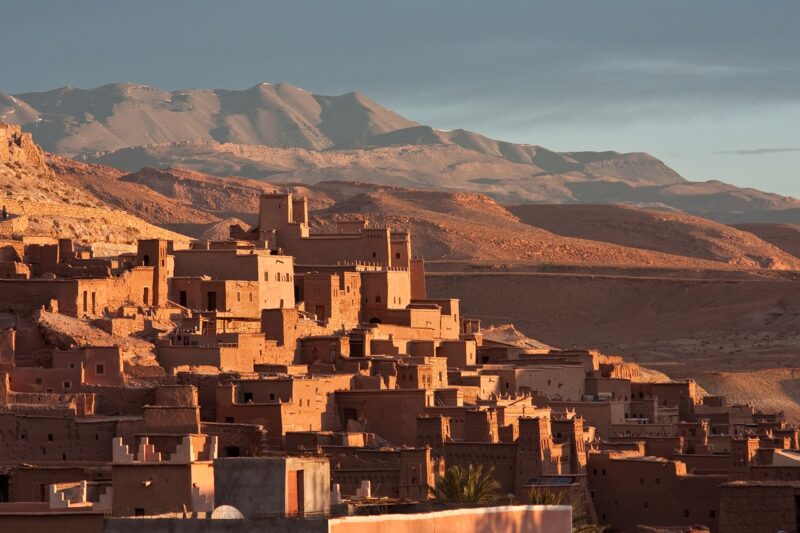

北アフリカのモロッコでは、フランスの植民地時代にはワイン文化が花開きましたが、独立後は上手くいかなくなったと言われています。

中東・アジア

ユダヤ人の多いイスラエルでは、安息日に家族全員でキドゥーシュという祈りを唱えてからワインを飲む習慣があるので、欠かせません。

フェニキア人の本拠地であったレバノンは、第一次世界大戦後フランスの委任統治下にはいったため、ワインを飲む文化が根付きました。

アジアでは、1980年代から中国国内でもワイン用のブドウが栽培され、インドでも消費量が年々上がっているそうです。

日本とワイン

日本ではじめてワインを飲んだ人物は、近衛家の人物。

室町時代後期の文明15年(1483年)に『御法興院記』のなかに「珍蛇(チンタ)」という記述があり、ポルトガル語の赤ワインを表しているといわれています。

江戸時代にもワインづくりを試みた人々はいましたが、政府が奨励したのは明治時代に入ってから。

ブドウ栽培がすでに盛んだった山梨県で、フランスでワインを学んだ二人の青年がワインの会社を設立しました。

しかし、本格的なワインは日本の食文化にはなかなか受け入れられず、日本人に浸透しはじめたのは、昭和39年(1964年)の東京オリンピック以後の洋風化やいくつかのブームの影響があってのちになります。

ワインの歴史まとめ

ワインの歴史まとめ

- ワインづくりのはじまりは、紀元前6000年のコーカサス(諸説あり)

- フェニキア人やローマ人がヨーロッパ各地や周辺諸国へワインづくりを広めた

- 大航海時代の後は、コンキスタドールや宣教師、醸造家たちが、アメリカ大陸やアフリカ、オセアニア、アジアへと伝えた

- 日本ではじめてワインを飲んだ人は室町時代、明治になってワイン製造の会社ができる

わたしより歴史が長いのは悔しいけど(笑)

歴史を知ると、ワインがより身近なものに感じられるね。